Edición N° 418 - Febrero 2018

Lo mejor que leímos

-

-

Fotografía microscópica que muestra un grupo de fitoplancton tres semanas después de su fertilización con hierro en el barco de investigación Polarstern.

-

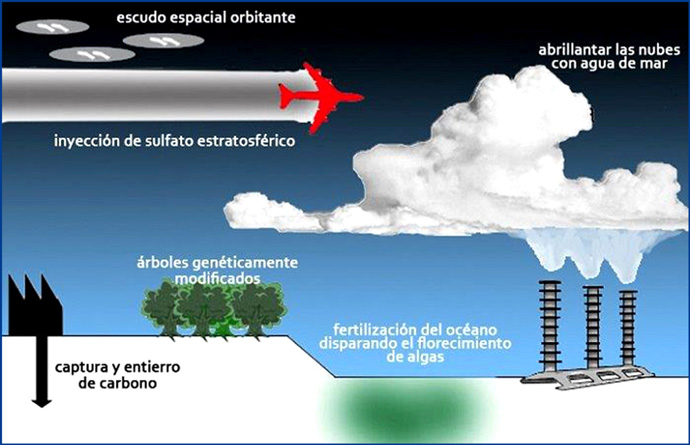

Técnicas de geoingeniería.

-

-

Islas Georgias del Sur, frente a las costas argentinas.

-

Polarstern. Buque Alemán de investigación.

Hackear el planeta, ¿la última esperanza?

La geoingeniería, la disciplina que propone modificar la química de la Tierra para reducir el cambio climático, podría ser una esperanza. Pero al mismo tiempo también representa un riesgo: ¿meternos en la maquinaria desconocida de nuestro planeta no podría acarrearnos mayores complicaciones que soluciones? Es la problemática que desarrolla en este material el periodista científico Federico Kukso*.

No hubo consulta popular ni permiso oficial. Durante los primeros meses del 2009, un experimento secreto tuvo lugar justo enfrente de las costas argentinas y pocos se dieron cuenta. Podría haber provocado una catástrofe ecológica, un conflicto internacional o desatado una serie de eventos no previstos. Los ingenieros indios y alemanes eligieron la zona Atlántico Sur para poner a prueba sus hasta no hace mucho disparatadas teorías, enmarcadas en lo que se conoció -por lo bajo- como proyecto Lohafex.

Comenzó como lo hacen estos emprendimientos clandestinos: de noche. En los últimos días de enero de aquel año, uno de los buques oceanográficos más avanzados del mundo, el alemán Polarstern, cruzó en silencio el Atlántico y se estacionó al norte de las islas Georgias del Sur. Sin escoltas, sin pedir permiso y sin veedores internacionales, sus tripulantes empezaron a verter seis toneladas de sulfato de hierro en polvo en un área de 300 kilómetros cuadrados. Dirigidos por Victor Smetacek -el encargado científico de la expedición- los 48 investigadores a bordo del barco buscaban conocer in situ las consecuencias ecológicas de una idea que circula desde hace décadas: la fertilización artificial de los océanos.

Se sabe que las grandes masas de agua regulan la temperatura del planeta y el plancton. La base de la cadena alimentaria oceánica absorbe como una esponja natural el dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera. A partir de allí, la pregunta que disparó el plan: ¿qué ocurriría si pudiésemos potenciar su eficiencia de absorción? El proyecto Lohafex buscaba poner a prueba justamente eso: alimentar el plancton para que absorbiera como una gran aspiradora biológica el CO2 y así mitigar la gran amenaza que asola a la humanidad, la crisis que tiene el potencial de poner fin a la civilización tal cual la conocemos: el cambio climático.

Pero lo que este experimento tenía de interesante también lo tenía de polémico. Porque, por más auspicioso que pareciera, las acciones de estos científicos desafiaban explícitamente no sólo el Convenio de Londres de la Organización Marítima Internacional -que regula el vertido de sustancias o desechos al mar- sino en especial la decisión tomada por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica de mayo del 2008, que decretó una moratoria sobre la fertilización artificial de los océanos por desconocer el efecto dominó que podría desatar en todo el ecosistema de la región un aumento antinatural de la base de la alimentación de la vida marina. Se presume que experimentos de este tipo podrían cambiar la composición de los océanos, alterar la estructura de la biodiversidad y ecosistemas marinos, incrementar la acidez o generar “zonas muertas” con escasez de oxígeno provocado por una excesiva proliferación de algas microscópicas.

La controversia podría haberse disipado si el experimento hubiera sido un éxito. Pero en su lugar derivó en una gran decepción: la absorción de CO2 fue insignificante. “Si bien las algas microscópicas prosperaron en la región fertilizada -admitió Smetacek-, a las pocas semanas fueron todas devoradas por pequeños crustáceos”.

Y así como llegaron, los científicos del buque Polarstern abandonaron las aguas argentinas. De noche también, prometiendo volver.

Opciones contra la catástrofe

La oficina de David Keith tiene un aire espartano, minimalista. En el primer piso de un edificio gris ubicado en la Oxford Street, en Cambridge, Estados Unidos, este profesor de Física Aplicada de la Escuela de Ingeniería John A. Paulson de la Universidad de Harvard piensa cómo salvar el mundo. “No necesito mucho -confiesa este autodenominado ecologista extravagante, ya acostumbrado a recibir amenazas de muerte-. Un escritorio, una computadora, algunos libros, un sofá y algo de café.”

Alto, flaco, de mirada sigilosa y una barba prolija que no deja de acariciar antes de elegir cuidadosamente sus palabras, Keith es uno de los grandes nombres de la geoingeniería, una perspectiva, línea de investigación y disciplina en auge que congrega bajo un mismo paraguas científico los proyectos o ideas de manipulación deliberada a gran escala del clima. Con esas experiencias, sus científicos buscan atenuar en lo posible los primeros síntomas del apocalipsis climático: el deshielo de los glaciares y casquetes polares, el avance de la lluvia ácida, las inundaciones y sequías, es decir, el desequilibrio climático que ya nos golpea y al que nos cuesta adaptarnos.

A través de su compañía Carbon Engineering, este científico canadiense actualmente está perfeccionando un dispositivo capaz de absorber dióxido de carbono del aire. En el 2015, en la ciudad costera de Squamish en Canadá, a una hora al norte de Vancouver, tuvo lugar la primera gran prueba. Keith admite que el proceso de Carbon Engineering debería poder eliminar el dióxido de carbono del aire a una tasa de una tonelada por día. Algo lento pero prometedor. “El problema del cambio climático es absolutamente soluble e incluso de un modo razonablemente barato -indica-. Lo único que nos falta es una inversión económica para poder ponerlo en marcha. En lugar de eso, perdemos el tiempo hablando”.

Sus investigaciones son tan auspiciosas que su trabajo llamó la atención de Bill Gates, que lo financió con 4 millones de dólares para el estudio de la viabilidad de “soluciones” a la actual emergencia climática. El fundador de Microsoft no es el único que inyecta dinero en estas líneas de investigación: Richard Branson -a través de la ONG Carbon War Room-, el cofundador de Skype Niklas Zennstrom, y el multimillonario Murray Edwards alientan económicamente las opciones geoingenieriles.

Durante dos décadas, la lucha global contra el cambio climático no ha dado buenos resultados. El calentamiento global no sólo está sucediendo; se está acelerando. En la última década, se estima que se han emitido 34.000 millones de toneladas métricas de CO2 anuales, según datos del Global Carbon Project. Además de la progresiva tropicalización de ciudades como Buenos Aires, el aumento de las temperaturas está provocando que las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida se derritan a un ritmo acelerado. Se prevé un aumento de seis metros en los niveles del mar para el año 2070, lo suficiente como para sumergir ciudades como Florida y Nueva York y hacer que Londres y Los Ángeles sean las nuevas Venecia. A lo que se le suma otro problema: se espera que la población mundial crezca de los siete mil millones actuales a más o menos diez mil millones para el 2100.

En junio pasado el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país se retiraba del Acuerdo de París, dándoles la espalda al mundo y a las casi 200 naciones que acordaron tomar acciones para combatir el cambio climático. Ante este panorama sombrío, la idea de una solución tecnológica suena cada vez más atractiva. El interés en la geoingeniería crece año tras año, abandonando así su estatus de “fringe cience” (ciencia marginal o exótica). Sus proyectos dejan poco a poco de ser tabú.

A decir verdad, la geoingeniería no es producto del siglo XXI ni de nuestra desesperación climática. De hecho, comenzó a pensarse en ella durante los años 70 cuando las misiones Viking nos mostraron por primera vez la desértica superficie de Marte, despertando sueños grandilocuentes de modificación planetaria o “terraformación”, la idea de transformar por completo su atmósfera hasta volver a nuestro vecino habitable para el ser humano. La propuesta había surgido en la novela del escritor Jack Williamson Seetee Shock (1949), una de sus tantas space operas (ópera espacial u opereta espacial es un subgénero de la ciencia ficción) que influyeron activamente en los protagonistas y gestores de los programas espaciales estadounidenses y soviéticos.

Y hoy resurge como Plan B. Como una pequeña pero peligrosa esperanza.

Geoingenieros y geopiratas

“Pensar en geoingeniería es un fin que vale la pena en sí mismo -señala el escritor científico Oliver Morton, autor de The Planet Remade: How Geoengineering Could Change the World-. Pero también es un ejercicio para desarrollar la capacidad imaginativa necesaria para asumir estos cambios profundos que está atravesando el mundo, y que continuarán sucediendo ya sea que alguien intente o no reinventar el clima. El planeta ha sido rehecho, está siendo rehecho, seguirá rehaciéndose.”

Las reacciones y los miedos que emergen ante la geoingeniería están bien fundados: la química de la atmósfera de la Tierra es extremadamente compleja y meter una mano en esta maquinaria desconocida podría acarrear aun mayores complicaciones, como ya Hollywood se encargó de explorar en películas del género catástrofe como la reciente Geo-Tormenta, película de ciencia ficción, suspenso y acción del director Dean Devlin.

Pero los científicos que defienden la geoingeniería o ingeniería planetaria recuerdan una y otra vez que desde hace miles de años intervenimos en la atmósfera del planeta. “Indiscriminadamente, ya hemos alterado el clima. Entonces, ¿por qué no lo alteramos para bien?”, se pregunta el físico Michael MacCracken del Lawrence Livermore National Laboratory de la Universidad de California. Para mantener nuestra civilización en marcha, arrojamos miles de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera cada año. Su impacto recién lo empezamos a comprender hace relativamente poco.

En el 2008, por ejemplo, en China bombardearon las nubes con yoduro de plata para hacer llover y limpiar la ciudad de Pekín de arena antes y durante los Juegos Olímpicos. El químico atmosférico británico James Lovelock, conocido por su hipótesis de Gaia -la idea del planeta como un solo organismo vivo- compara la geoingeniería con la quimioterapia. “Solo hay una pequeña posibilidad de salvar al paciente, pero tenemos que intentarlo -dice Lovelock-. Es una estrategia de supervivencia, un bote salvavidas con fugas”.

En este campo, hay tantas propuestas como geoingenieros en el mundo. Además del proyecto de David Keith, están los que apuestan a barrer el dióxido de carbono sobrante de la atmósfera, comprimirlo y depositarlo bajo tierra, como el “Proyecto Weyburn”. “El cambio climático no es reversible a corto plazo y no creo que se dejen de utilizar pronto los combustibles fósiles. Tenemos que diseñar métodos para sacar el dióxido de carbono de la atmósfera y almacenarlo de forma segura”, indica el investigador estadounidense Wallace S. Broecker, aquel que predijo en un artículo publicado en la revista Science en 1975 la existencia de un calentamiento climático debido a la acción humana.

Hay también proyectos que proponen fabricar una especie de parasol o sombrillas a ser estacionadas en órbita para contrarrestar los rayos solares; cubrir desiertos e islas con algún tipo de plástico aislante para que la luz rebote hacia el espacio en lugar de incidir sobre el planeta; la ya aludida fertilización oceánica; investigaciones orientadas a “salar” las nubes para aumentar su capacidad de reflexión y así lograr que los rayos del sol reboten y vuelvan al espacio, y la construcción e instalación de espejos entre el Sol y la Tierra para reflejar la radiación solar antes de que alcance nuestro planeta.

Pero la propuesta que actualmente más soporte tiene es la de aprender de los volcanes. En junio de 1991, el volcán Pinatubo entró en erupción en las Filipinas, arrojando en una nube con forma de hongo atómico millones de toneladas de dióxido de azufre a la atmósfera. Al poco tiempo se observó un claro enfriamiento de la atmósfera: las temperaturas globales se redujeron en 0,5°C, mientras que la erupción del Monte Tambora en 1815 desencadenó el llamado “año sin verano” en Europa, provocando una grave hambruna en el Hemisferio Norte.

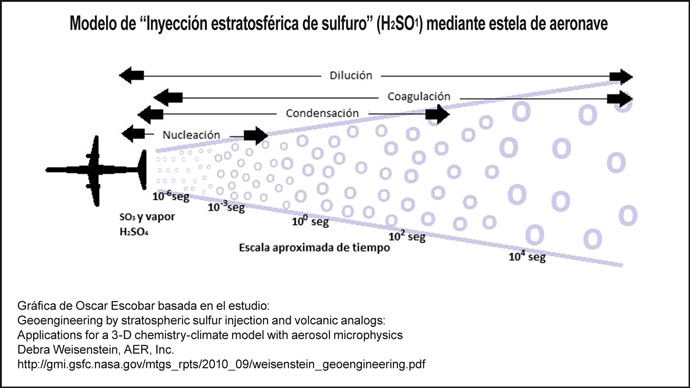

David Keith, el científico climático Ken Caldeira, y Paul J. Crutzen, químico holandés ganador del Premio Nobel de Química en 1995 y descubridor del agujero de la capa de ozono, son apenas algunos de los científicos que apuestan por un proyecto de alteración climática deliberada que consistiría en inyectar periódicamente en la estratósfera millones de toneladas de partículas de dióxido de azufre a través de globos o jets y allí actuar de sombrilla química, reflejando parte de la energía del sol. “Deberíamos tratar estas ideas como cualquier otra investigación y tomarlas en serio”, afirmó en su momento Ralph J. Cicerone, especialista en Ciencias de la Atmósfera y presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

Keith y sus colegas anunciaron recientemente que comenzarán a experimentar en el cielo sobre Tucson, Arizona. Se tratará de uno de los primeros proyectos de investigación de geoingeniería oficiales que se realizará fuera de un entorno de laboratorio controlado.

Estos proyectos en especial desatan todo tipo de planteos éticos: ¿a quién se le debe permitir hacer qué y cuándo? La atmósfera terrestre es un sistema complejo y caótico. Disparar partículas a la estratósfera podría tener consecuencias imprevistas como agrandar el agujero de ozono.

En 2013, un estudio de la Met Office, el Servicio Meteorológico Nacional del Reino Unido, concluyó que la dispersión de partículas finas en la estratósfera podría desatar una sequía calamitosa en el Norte de África.

La geoingeniería, sospechan algunos, podría derivar en geopiratería (como lo denominó la Sociedad Sueca para la Conservación de la Naturaleza): estas técnicas de intervención climática podrían ser utilizadas por una o unas pocas naciones de manera perjudicial contra otra.

La nueva geopolítica climática

Desde enero de 2017, el gobierno de Estados Unidos por primera vez recomendó oficialmente estudios sobre “la ciencia necesaria para comprender posibles vías de intervención o geoingeniería climática y las posibles consecuencias de tales medidas, tanto intencionales como no intencionales”, según indica el informe titulado The National Global Change Research Plan 2012-2021.

“Si la intervención climática no puede sustituir la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación a los cambios climáticos -dice también el informe-, algunos tipos de intervención climática deliberativa podrían ser algún día una de las herramientas utilizadas en la gestión del cambio climático.”

Para ciertos investigadores la salida de la clandestinidad de la geoingeniería es preocupante: silenciosamente, el nuevo enfoque adoptado por la administración Trump podría justificar el retraso del gobierno para frenar las emisiones de carbono, con el razonamiento de que las tecnologías de geoingeniería podrían usarse posteriormente para eliminar el carbono de la atmósfera o evitar el efecto de calentamiento de la radiación solar. Si los gobiernos y sus ciudadanos creen que existe una solución al calentamiento global que no requiere transformaciones drásticas en las economías, ¿cómo incitar la reducción de emisiones?

El remedio, así, podría ser peor que la enfermedad. Por eso, aún queda mucho por investigar y debatir dentro y fuera de la comunidad científica. Pero una cosa es cierta: los investigadores que estudian seriamente opciones de intervención climática lo hacen no por placer o por aspiraciones fáusticas, sino porque temen que cuando finalmente decidamos hacer algo no nos quede mucho más tiempo.

Fuente

Le Monde diplomatique, Cono Sur

Edición 222, diciembre 2017