Edición N° 395 - Marzo 2016

Edificios inteligentes. ¿Acaso el Partenón era estúpido...?

-

-

Ultra Sónica (Jane Jetson) y Robotina (Rosie), en un episodio de Los supersónicos (Hanna/Barbera; ABC; 1962-1987).

-

Maxwell Smart (Don Adams) y la agente 99 (Barbara Feldon), en Súper agente 86 (Brooks /Henry; Talent Associates. 1965-1970. Ref. www pinterest.com.

-

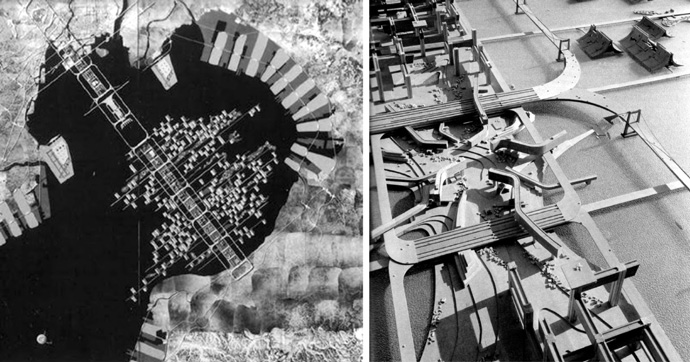

¿“Densificación” de la superficie marina? Kenzo Tange: proyecto de expansión urbana sobre la bahía de Tokio, 1960. Ref. arquiscopio.com.

-

Fidas, Ictino, Calícrates: el Partenón (Atenas, ca. 438-441 AC), trazos reguladores según la sección áurea y la sucesión de Fibonacci.

-

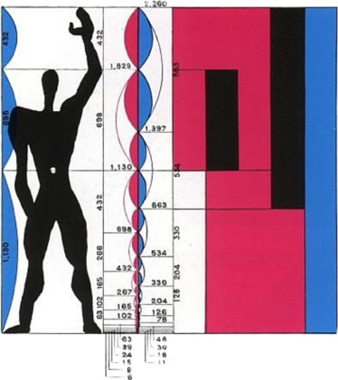

Le Corbusier: modulor, diagramas de proporciones.

Si antes se decía que “no hay nada más viejo que el periódico de ayer”, hoy eso podría aplicarse a un teléfono celular de más de 24 meses de antigüedad. O la propia ciencia ficción: hace ya tiempo que la realidad excluyó del territorio de la fantasía anticipatoria tanto a Robotina (el robot/empleada doméstica de la serie de animación Los supersónicos), como al zapatófono, aquel proto o paleo celular utilizado por Maxwell Smart, el (anti) héroe protagonista de otra serie televisiva de culto: Súper agente 86.

Porque dejó de ser cosa de ciencia ficción que desde un teléfono celular (o PC o tableta) puedan programarse a distancia ciertos dispositivos electrónicos domésticos; de manera que, por ejemplo, al regresar a su casa, el usuario del sistema encontrará impresa la lista de llamadas realizadas en su ausencia; regulada la temperatura del aire acondicionado y disponibles en su Smart TV (televisor inteligente) programas ya emitidos que no tuvo oportunidad de ver.

Pero, ejemplos como los anteriores, a más de elementales aun resultarían extemporáneos, ya que desde la generalización del uso de los dispositivos informáticos conectados en red, el control y la programación a distancia de artefactos -automatización denominada domótica cuando refiere al caso de la vivienda- ha crecido exponencialmente, al punto que las más fantasiosas previsiones siempre quedarían rezagadas ante las efectivas innovaciones que se verifican día a día.

Por otra parte, estos dispositivos cuando se integran a determinados protocolos de diseño de las construcciones (relativos a la autoproducción y/o ahorro energético, racionalización del uso de agua, tratamiento de residuos, seguridad, etc.), convergen en el concepto de Edificios Inteligentes (EI).

Las definiciones de los EI varían, pero podrían, en general, caracterizarse como “aquellos (edificios) que proporcionan un ambiente de trabajo productivo y eficiente a través de la optimización de sus cuatro elementos básicos: estructura, sistemas, servicios y administración, con las (correspondientes) interrelaciones entre ellos (…) mediante un diseño adecuado que maximiza la funcionalidad y eficiencia en favor de los ocupantes, permitiendo la incorporación y/o modificación de los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad cotidiana, con la finalidad de lograr un costo mínimo de ocupación, extender su ciclo de vida y garantizar una mayor productividad estimulada por un ambiente de máximo confort” (IBI/ Washington DC; Honeywell Corp./Mx DF)

Y todo eso resulta muy inteligente; valga la reiteración.

Pero, paralelamente, esta cuestión también podría enfocarse de otra manera. Y tampoco sería cosa de ciencia ficción (o paranoia conspiraticia) sugerirlo. Bien podría ser el caso que esa impresora mencionada esté deliberadamente diseñada para averiarse luego de realizar una cierta cantidad de copias (en un plazo menor que el de su caducidad técnica material) y que repararla resulte más costoso que comprar una nueva. Y que su computador termine como basura contaminante en un desarmadero de Ghana o en el vertedero de Cateura, con el consiguiente daño para el medioambiente y la salud de los trabajadores. Y aun, que su muy inteligente televisor vulnere su privacidad al enviar automáticamente información recogida en su propio hogar (1).

Y todo esto ya no resultaría muy inteligente.

Entonces, más allá de las innegables ventajas que aportan estas tecnologías asociadas, según se dijo, al concepto de EI, las mismas también proponen interrogantes de diversa índole.

Claramente no postulamos aquí una actitud refractaria frente a las innovaciones; más bien se trataría de tomar una distancia prudentemente crítica ante ciertas mitificaciones que, ocasionalmente, pueden acompañar a ese concepto.

Obsolescencia Programada y Huella Ecológica

A un nivel general de consideración, un primer aspecto potencialmente problemático que subyace en el concepto de EI (o mejor, en su mitificación marketinera) es que muchos de los componentes automatizados con los que operan están sujetos a la denominada Obsolescencia Programada (OP).

Formulada de manera explícita en los Estados Unidos por el promotor inmobiliario Bernard London, como una propuesta de solución a la crisis de los treinta (en “Acabando con la depresión a través de la obsolescencia programada”), la OP proponía limitar deliberadamente (incluso por vía legal) el tiempo de uso de ciertos bienes manufacturados, de manera que el consumidor tuviese que reponerlos a los efectos de mantener activo el sistema productivo en su conjunto.

Ciertamente, que al momento de su formulación (salvo por cierto pesimismo malthusiano previo, por lo demás tampoco muy atendido por entonces) el debate medioambiental sobre la finitud de los recursos naturales y sobre el medioambiente en general no estaba muy avanzado, con lo que esta propuesta no pasaría de una modalidad (algo drástica) de promover la reposición de la mercancía.

De manera que no fue sino hasta los cincuenta del siglo XX cuando el concepto fue retomado y extendidamente puesto en práctica, aunque no solo en sus aspectos técnico materiales sino, prioritariamente, desde la estimulación al consumo (o al consumismo) impulsada por una aceitada maquinaria de propaganda que, aplicada al esfuerzo bélico de la segunda guerra mundial, desde la posguerra se volcó a la publicidad.

Pero en las actuales condiciones ambientales globales, frente a recursos limitados y a la ingente cantidad de desechos inasimilables o de muy lenta reabsorción medioambiental, el consumo y desecho ilimitado propiciado por la OP amenaza con cruzar una línea de no retorno, según demuestran, entre otros, fenómenos como el calentamiento global correlativo a la creciente huella de carbono (emisiones de CO2 de efecto invernadero) producida por la industria y otros contaminantes, a escala planetaria.

Y a su vez, en lo que respecta a la geografía humana y a la planificación territorial, este desequilibrio de la ecuación producción/consumo/desechos puede expresarse y aun cuantificarse en la denominada Huella Ecológica (HE, ecological footprint, en inglés).

La HE representa la superficie requerida para el desarrollo de las funciones de en un asentamiento urbano y depende de las pautas de producción, consumo del mismo. Por ejemplo: la ciudad de Vancouver, en Canadá, con una población de 1.7 millones de habitantes, requiere 8.3 millones de hectáreas (tal su HE), lo que representa 20 veces la superficie de 0.4 millones de hectáreas de sus límites urbanos administrativos. De esto, resultaba inferible (a finales de los noventa) que “si los 5.200 millones de habitantes del mundo tuvieran el estándar de Vancouver (su misma HE) se requerirían (aproximadamente) 25.500 millones de hectáreas para satisfacer tal capacidad de carga (pero) el mundo solo posee 8.800 millones de hectáreas en producción que, con las máximas intensidades de explotación, solo podrían alcanzar, como tope extremo, los 13.000 millones” (2).

Y como esa superficie “extra” difícilmente pueda ser generada a una escala satisfactoria (ni aun desde brillantemente imaginativos proyectos, como el de la ciudad marina propuesta por Kenzo Tange para la bahía de Tokio), el actual ritmo de consumo-obsolescencia tiene implicancias tan patentes como conflictivas, en la medida en que “el territorio teórico que debe abastecer las demandas tecno metabólicas urbanas (al exceder) habitualmente los bordes administrativos o geográficos de tales jurisdicciones, se desborda de manera descontrolada por territorios extremadamente diversos y distantes, y tiende a obstruir, por las características competitivas del mercado, las necesidades básicas de otros asentamientos urbanos” (3). Dicho en términos más simples: el empleo no sostenible de recursos de una región resulta directamente proporcional a la carencia de recursos y al desequilibrio ambiental de otras.

Gadgets vs. Proyecto

En un sistema de mercado, las construcciones son mercancía y en cuanto tales están sujetas a la necesidad de reposición. Pero, dado que el tiempo de caducidad de los inmuebles resulta considerablemente mayor que el de otras mercancías, el sistema -por su propia lógica- tenderá a buscar mecanismos indirectos de obsolescencia, sino de la del bien en su conjunto, cuanto menos, la de determinados componentes del mismo. Y esto afecta -no casualmente- a los propios dispositivos domóticos (electrónicos y/o informáticos) sujetos a la OP, según se consideró antes.

Se plantearía así una paradoja de objetivos de diseño ya que, si por un lado el EI apunta a “lograr un costo mínimo de ocupación (y), extender su ciclo de vida y garantizar una mayor productividad…”, por otra parte, muchos de los dispositivos de éstos son asimilables a la lógica (poco sustentable) de la mencionada OP.

Por lo demás -aunque de manera más sesgada porque se trata de un proceso más complejo que involucra a otros factores-, cierto enfoque mitificado de los EI tiende a preferenciar los dispositivos técnicos (gadgets) por sobre la calidad espacial del proyecto. Consecuentemente, de allí derivaría, en gran medida, el creciente peso en el diseño (y en su presupuesto) que adquieren los denominados espacios sirvientes (o ni eso: artefactos sirvientes más bien) frente a los espacios servidos a los cuales (al menos hipotéticamente) deberían estar supeditados. Por ejemplo: al considerar genéricamente, dentro del programa vivienda, el subcomponente programático dormitorio, integrante del componente zona privada de una construcción local actual de gama media/alta, resulta sugestivo el porcentaje relativo de m2 y el costo destinado a ciertos componentes programáticos sirvientes (sanitarios, vestidores, etc.).

Y aunque calificar lo anterior como sobredimensionamiento puede resultar objetable porque la ponderación de estos subcomponentes y elementos programáticos está vinculado a su materialidad, prestaciones, gustos personales(o en última instancia a una opción ética del diseñador),la situación en su conjunto sugiere fuertemente que el diseño (o cierta tendencia dentro del mismo) está tendiendo más a “convertir los hogares contemporáneos en depósitos de ropa, electrodomésticos y automóviles”, antes que a concebirlos como correlato espacial de relaciones sociales (traducidas a funciones), rol, este último, que cabría suponer fundamental -e insoslayable por tanto- en el diseño arquitectónico.

La verde mentira (green washing)

Todavía quedaría -según se dijo- algún otro interrogante vinculado a los EI (o mejor, a la manipulación marketinera de este concepto, como ya se dijo) y que podríamos vincular a las prestaciones referidas a la escala de aplicación de ciertos principios de estos edificios.

A nivel global -no hay novedad en esto- el desequilibrio ambiental es un tema progresivamente preocupante. De allí la simpatía que despiertan en el consumidor prácticas productivas y/o de gestión que resulten favorables para el entorno; simpatía que a su vez se traduce en un negocio muy lucrativo, dado el crecimiento de este sector de demanda de productos eco amigables.

Ocurre, entonces, que frente a estos beneficios potenciales, ciertas prácticas de gestión o productivas poco plausibles buscan presentar como ambientalmente amigables, productos que en realidad no lo son (green washing). Las tácticas de esta “mentira verde” (para ensayar alguna denominación aproximativa en castellano) oscilan entre la publicidad engañosa: proponer como “paliativos al problema ambiental determinados productos que sólo atacan la forma y no el fondo del problema”, o bien -variante de lo último-, sobre ponderar los efectos mitigadores de dispositivos que, considerados en el contexto general de su aplicación, minimizan (o aun, suprimen) su potencial aporte favorable al medioambiente.

En esa perspectiva, y yendo al caso local, el actual crecimiento de determinados sectores de la ciudad, dentro del cual se propone a la cubiertas verdes como epítome de lo “ambientalmente correcto”, podría -ocasionalmente- ejemplificar esta última estrategia; porque si bien consideradas sus prestaciones al nivel del edificio singular éstas pueden reportar algún beneficio, ocurre que cuando se inscriben en operaciones más amplias lesivas al ecosistema urbano en su conjunto, sus ventajas concretas resultarían mínimas o nulas (glosando mutatis mutanti aquel viejo dicho: “lo que el ecosistema, estructuralmente, non da, la certificación Leed, puntualmente, non presta”).

Diseño, tecnología de punta (y otros cuentos chinos)

Siempre abierto a la experimentación -su propia obra lo testimonia- Rafael Iglesia (el brillante arquitecto rosarino recientemente fallecido, que recibiera el doctorado honoris causa de la Fada/UNA en el evento America-No del Sud en el 2015) sostuvo, no obstante, una actitud jocosamente crítica frente a esta mitificación tecnicista. El título de esta nota retoma precisamente una de sus ironías: “Cuando me hablan de EI -solía advertir- me pregunto si con eso me quieren decir que el Partenón era estúpido”. Humorada que, no infrecuentemente, podría rematarla con aquella cita a Borges: “Mejor utilizar la escalera que es algo que ya fue totalmente inventado”.

Y es que, en tanto destreza aplicada a la resolución de un problema determinado -finalmente de eso se trataría el concepto- la valoración de cualquier tecnología tendría que basarse más en la relación costo/beneficio; es decir en criterios relativos al problema y a los recursos disponibles (no siempre renovables) empleados en su solución, antes que en parámetros jerárquicos/absolutos; aclaración ésta que resultaría innecesaria de no ser porque frecuentemente tendemos a confundir eficiencia con eficacia.

Cabría asimismo considerar que una parte importante de las decisiones vinculadas a la comercialización y empleo corriente de las tecnologías se basa en criterios económicos (o políticos en última instancia), por lo que no necesariamente las más recientes (“de punta”, eficaces incluso) serán siempre las más eficientes; lo que no quita que las haya mejores y peores, aunque siempre evaluadas en términos relativos, según se dijo.

En ese sentido el ejemplo de las lámparas eléctricas incandescentes resulta casi un lugar común: algunas de las fabricadas hacia fines del siglo antepasado podían durar más de 800.000 horas, mientras que las actuales en promedio no sobrepasan las 1.000 horas de vida útil (4).

En lo que respecta al diseño arquitectónico, no es infrecuente constatar la vigencia que pueden tener determinadas maneras de resolver problemas (esto es: tecnologías) milenarias; sea que estos conocimientos se apliquen a aspectos técnico/constructivos o formales/compositivos del proyecto.

Con relación a lo primero -por ejemplo- el principio del actual sistema de calefacción por losa radiante -que aun con sus limitaciones permite un ahorro energético de entre el 15 y el 30 por ciento con relación a otros dispositivos- sigue siendo muy similar al del hipocausto romano, de más de 2.000 años de antigüedad (sin considerar su previo empleo en Grecia).

En lo que concierne a los aspectos formales-compositivos del diseño arquitectónico, el Modulor de Le Corbusier (un sistema de medidas que facilita el control y coordinación dimensional-proporcional del diseño arquitectónico y de objetos en general), en gran medida se basó en principios similares a los empleados por los griegos hace al menos 2.400 años, según da fe el mismísimo Partenón, cuyos sofisticadísimos dispositivos de control formal evidencian que ese edificio, efectivamente, “no tenía un pelo de tonto” (o mejor, “una metopa -espacio que se sitúa entre dos triglifos en el friso dórico- de tonto”) (5).

Esta adaptación/actualización de principios tecnológicos tradicionales (o aun ancestrales) afectaría a diversos aspectos y áreas del diseño en general. Tal el caso -entre otros- de una modernísima “silla”, diseñada (o rediseñada) por el arquitecto chileno Alejandro Aravena y fabricada por la emblemática empresa suiza Vitra (compañía, por lo demás, de “punta” en su área de competencia) que retoma, con no poca literalidad, un “diseño” Ayoreo, ancestralmente empleado por esa “primitiva” cultura chaqueña.

Entonces -para concluir- no resultaría ocioso reiterar al hipotético lector que la próxima vez que algún promotor inmobiliario le traiga a colación aquello del Edificio Inteligente, sin caer en sospechas paranoicas, tampoco deje de prevenirse. Porque con ciertas quimeras “verdes” e “inteligentes” sucede lo que con los fantasmas: “…de que los hay, los hay…”

Lorenzo Zuccolillo.

Arquitecto y periodista en temas de arte,comunicación y diseño. Docente de la FADA / UNA.