Edición N° 393 - Enero 2016

Lo Mejor que Leímos

-

Escena de Stalker película de ciencia ficción conocida en algunos países de habla hispana como La zona

-

Graciela Speranza

-

El NO de tres toneladas, montado en la plataforma de un camión, monumento portátil recorre las capitales del Primer Mundo, convertidas en una única ciudad continua.

-

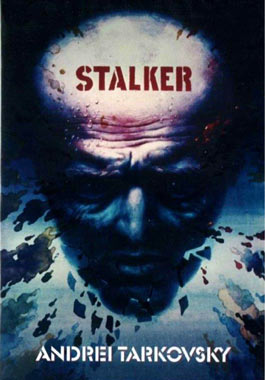

Afiche del film de ciencia ficción del director ruso Andréi Tarkovski.

Difícil legado del siglo XX

El arte actual registra la nueva realidad de las “posciudades”, descentradas y caóticas, en las que la proliferación reemplaza a la forma. Colaboración de la escritora y crítica Graciela Speranza -autora del libro Atlas portátil de América Latina, finalista del premio Anagrama de Ensayo- para el ya desaparecido suplemento adn-cultura del diario argentino La Nación.

En una secuencia memorable de Stalker (*) uno de los grandes momentos de la historia del cine, tres viajeros clandestinos avanzan en un motorriel hacia la zona, un paraje fantástico que promete cumplir los sueños de los desconsolados. Tarkovski se demora en el recorrido, deja que el tiempo pase al ritmo acompasado del traqueteo y atiende a la expectativa de los tres hombres de espaldas que miran a un lado y al otro, a la espera de que el paisaje devastado que van dejando atrás se abra a otro, desconocido y fabuloso. Los viajeros descubrirán muy pronto que el panorama de la Zona no es mucho menos sombrío, sólo que, cuando el motorriel se detiene y el stalker (**)-guía anuncia que han llegado a destino, el blanco y negro de la imagen vira de pronto al color, el verde y la quietud del lugar inundan el plano, y las ruinas desoladas que recorrerán de ahí en más refulgen en todo su esplendor. Como en la larga secuencia del viaje, las imágenes a la vez sórdidas y sublimes del futuro que Tarkovski compuso en Stalker no difieren demasiado del paisaje real de las ciudades y anticipan sin saberlo el tono posapocalíptico del arte del mañana; el único resto arcádico de La zona es el silencio y la majestad de las ruinas deshabitadas. No hay más allá de las ciudades, parece decir Tarkovski. El desarrollo de la civilización se ha clausurado en un cerco mental urbano.

Treinta años más tarde, la mitad de la población del mundo vive en las ciudades y la cifra alcanzará los dos tercios al promediar el siglo, con megaciudades de ocho millones de habitantes e hiperciudades de veinte, aunque nadie sabe si semejantes concentraciones humanas son biológica o ecológicamente sustentables. Esa supremacía podría ser motivo de celebración e incluso de orgullo ciudadano.

El pensamiento, la cultura y el arte florecieron en las ciudades, y la historia de los grandes cambios sociales y las vanguardias se escribió con reinvenciones de los recorridos urbanos. Basta pensar en los pasajes parisinos que iluminaron a Baudelaire y a Benjamin, los encuentros insólitos de las caminatas surrealistas, o las derivas y los desvíos con que Debord y los situacionistas llamaban a vagar sin rumbo prestando oídos a la ciudad como quien escucha un lenguaje, para recuperar la comunicación interrumpida por la sociedad del espectáculo.

Pero ¿qué, precisamente, deberíamos celebrar hoy en las ciudades? ¿Qué se ha hecho de las grandes ilusiones que movilizaban la marcha esperanzada a las capitales? “Claustrópolis”, “ciudad de cuarzo”, “ciudad pánico” son las fórmulas que hoy describen la vida urbana y ni siquiera hacen falta las metáforas frente la resonancia trágica de nombres como Ciudad Juárez, Kabul, Ciudad de Dios, Villa 31, Dharavi. Un tercio de la población de las ciudades vive hoy en villas, favelas, colonias populares, pueblos jóvenes, cantegriles o, dicho con uno de los tantos eufemismos de las ciencias sociales, “asentamientos informales”. La cifra por sí sola alcanza para aguar los festejos de la hegemonía metropolitana; la nueva fisonomía del globo (“Planeta de villas miseria”, lo llamó el sociólogo Mike Davis con elocuencia tajante) aniquila los últimos resabios de fervor whitmaniano.

“Urbanización” ha pasado a ser sinónimo de ranchos, casillas, barracas, tinglados, chozas, tugurios, asentados en las orillas de las grandes capitales, un margen del margen alejado de los lazos solidarios de la comunidad rural y también de las bondades políticas y culturales del ágora. El aumento paralelo de la riqueza, entretanto, ha transformado la geografía de las zonas prósperas con patrones cada vez más desembozados de segregación, materializados en espacios fortificados, islas cercadas, barrios y hasta ciudades privadas, rejas y muros con los que la arquitectura del miedo se anticipa a los enfrentamientos o los incita. En las metrópolis de todo el mundo las diferencias sociales desalientan el contacto, más amenaza que estímulo de la vida comunitaria.

A la lista de “pos” que nos dejó el siglo XX, se ha sumado así la “posciudad”. La forma de la ciudad en la que Julien Gracq (***) vio la posibilidad de recorridos infinitos y la Ciudad con mayúscula que en el cuento de Borges deslumbró al bárbaro y lo llevó a cambiar de bando y morir en defensa de esa invención de los hombres civilizados (“un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, de espacios regulares y abiertos”, que lo toca “como ahora nos tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño adivina una inteligencia inmortal”) son rémoras del pasado frente las ciudades descentradas y caóticas de hoy, en las que no existe la forma, sólo la proliferación.

“Espacio chatarra”, lo llamó Rem Koolhaas, para describir un agregado entrópico que ha sustituido la jerarquía por la acumulación y la composición por la adición, “suma de decisiones no tomadas, prioridades no definidas, contradicciones perpetuadas, componendas aplaudidas y corrupción tolerada”.

No sorprende entonces que un arte informe que acumula y mezcla restos ausculte hoy el pulso de las ciudades, registre su concierto babélico de voces, recomponga la chatarra que dejó la modernización nunca alcanzada y alerte sobre los efectos devastadores de la violencia y los estragos neoliberales.

De Thomas Hirschhorn y Francis Alÿs a Gabriel Orozco o Diego Bianchi, de Johnathan Lethem y Mario Bellatin a João Gilberto Noll o Sergio Chejfec, artistas y narradores recuperan la tradición del paseo, el desvío o la deriva, para crear objetos y relatos porosos, capaces de albergar los desechos y las diferencias. En la marcha, componen fábulas que quieren extrañar y reencantar la vida urbana, exploran formas visuales y narrativas de figurar la diversidad que late en el caos, o sencillamente confiesan que ya no hay iluminaciones posibles en las ciudades superpobladas.

Sin la “botánica en el asfalto” del flâneur(****) benjaminiano ni las epifanías del Dublín de Joyce, del paseo urbano sólo ha quedado una marcha indolente vuelta relato, sin más revelaciones que las que depara una paradójica “arqueología superficial”, distante de cualquier idealización romántica o moderna de la caminata.

La deriva en el arte y la narrativa de hoy quiere traducir más bien la percepción difusa, cambiante y finalmente incomunicable del caminante, que es también la experiencia fragmentaria del vértigo horizontal de la ciudad contemporánea, más próxima a las conexiones caprichosas de la web que a la gramática generativa clásica del paseo urbano: una forma errante hecha ya no de trazos firmes sino de líneas punteadas que se hacen y se deshacen, se enmarañan o se abren en múltiples direcciones, en sintonía con la sensibilidad flotante del paseante.

Pero el relato espacial -dice Michel de Certeau, gran pensador de las ciudades- autoriza el desplazamiento y la transgresión de los límites con figuras narrativas como el puente y el pasaje. Sobre la ciudad de los usos racionales inscribe otra, móvil y metafórica, que quiere abrir territorios de contacto, formas incompletas que inviten al encuentro con extraños. Mientras que los grandes consorcios inmobiliarios buscan la homogeneidad y el equilibrio, la ciudad abierta del arte atiende a lo imprevisto y lo disonante. A diferencia de los discursos estereotipados sobre la seguridad, la violencia y el delito que simplifican con categorías rígidas la complejidad social de las ciudades, los relatos del arte pueden devolverles ambigüedad, densidad y fricción a los imaginarios urbanos.

“Las ciudades que no puedan albergar la diversidad, los movimientos migratorios, los nuevos estilos de vida y la heterogeneidad económica, política y religiosa -alerta David Harvey- sucumbirán por efecto del entumecimiento y la parálisis, o se desmembrarán azotadas por conflictos violentos. Definir las políticas que puedan preservar la diversidad sin reprimir las diferencias es uno de los mayores desafíos de la urbanización del siglo XXI”.

En su NO, Global Tour (*****), secuela documental y magnificada de la secuencia de Stalker , el español Santiago Sierra lo ha dicho a su manera sintética, categórica y urgente. Un NO de tres toneladas es el gran protagonista de una road movie negrísima como las letras de la palabra. Montado en la plataforma de un camión, el monumento portátil recorre las capitales del Primer Mundo convertidas en una única ciudad continua, con escalas elocuentes en los enclaves fatídicos del futuro urbano.

(*) Stalker (Стáлкер), conocida en algunos países de habla hispana como La zona, es una película de ciencia ficción del año 1979 del director ruso Andréi Tarkovski, basada, en términos generales, en el libro de los hermanos Arkadi y Borís Strugatski, Picnic al borde del camino.

(**) Stalker significa “el acechador”. Un stalker es una persona que vigila o espía, mediante Internet, sobre todo utilizando las redes sociales. Algunos académicos los llaman los observadores silenciosos o fantasmas.

(***) Seudónimo literario de Louis Poirier, escritor francés y profesor de historia y geografía.

(****) Flâneur significa “paseante”, “callejero”, el que vagar por las calles, sin rumbo, sin objetivo, abierto a todas las vicisitudes y las impresiones que le salen al paso. El flâneur era, ante todo, un tipo literario en la Francia del s. XIX, inseparable de cualquier estampa de las calles de París. La figura del flâneur ha sido adoptada también por la arquitectura y el urbanismo para describir a aquellos que, indirecta e involuntariamente, se ven afectados por un diseño particular que solo alcanzan a experimentar mientras pasean. Walter Benjamin empleó el concepto de “espectador urbano” para referirse tanto a su destreza analítica como a todo un estilo de vida. Desde su óptica marxista, Benjamin concibió al flâneur como un producto singular de la vida moderna y la Revolución Industrial, trazando un paralelismo con la figura contemporánea del turista, y describiéndolo como un burgués diletante, distanciado pero enormemente sagaz. En el contexto de la arquitectura y el urbanismo actuales, el diseño para flâneurs es una forma de abordar cuestiones relacionadas con ciertos aspectos psicológicos del entorno de los edificios.

(*****) El NO, Global Tour consiste en un viaje que se inició en julio del 2009 a través del primer mundo. En él, una gran escultura formada por la sencilla y contundente palabra NO ha recorrido diversos países y continentes, emplazada sobre la plataforma de un camión.

www.lanacion.com.ar

adn cultura

17.08.12